Das Universitätsgesetz von 1937

1937 wurde ein neues Universitätsgesetz verabschiedet. In dieser Novelle kam Aufbruchgeist zum Ausdruck, der Wille zu einer den Verhältnissen angemessenen Ordnung und zu einer verbesserten materiellen Ausstattung. Bezifferbar ist dieser Aufbruch in der Tatsache, dass die Zahl der gesetzlichen Lehrstühle von 24 (1866) zunächst auf 41 und dann auf 51 (1937) erhöht und für die Schaffung weiterer Lehrstühle ein einfacheres Verfahren eingeführt wurde.

Dem Gesetz, das für das nächste halbe Jahrhundert eine solide Basis bilden wird, ging eine jahrzehntelange Vorgeschichte voraus: nach 1900 zunächst zwei Jahrzehnte mit mehreren punktuellen Ansätzen und dann ein 1926/27 einsetzender intensivierter Prozess, der schliesslich zum Resultat führte. Warum war ein neues Gesetz überhaupt nötig und worin bestanden die wichtigsten Neuerungen?

Da war einmal der meistens vorhandene Grund: Die vielen Teilrevisionen, die es seit 1866 durchaus gegeben hat (etwa die Separierung des Universitätsgutgesetzes), sollten in eine neue Ordnung gebracht werden. Weiter wurden genannt: die beträchtliche Aufstockung der Zahl der gesetzlichen Lehrstühle, die Revision der Besoldungs- und Pensionsverhältnisse der Universitätslehrer «wegen der Konkurrenz anderer Universitäten». Schliesslich wollte man das Verhältnis zwischen Universität und Staat klären und die Kompetenzen der einzelnen Behörden ausführlicher Regeln.

Treibende Kräfte

Wer war die treibende Kraft? Gemäss Darlegung der Regierung vom März 1935 war es vor allem die Regierung beziehungsweise das Erziehungsdepartement. Der Ratschlag erinnert an ein bereits im Januar 1918 an die Kuratel gerichtetes Schreiben und betont, dass es die Kuratel im November 1926 erneut auf die Dringlichkeit der Sache hingewiesen habe. Im Februar 1929 kam die Kuratel auch von Universitätsseite unter Druck. Der Öffentlichrechtler Erwin Ruck erklärte in seiner Eigenschaft als Rektor, das eine «weitere Verzögerung» nicht gerechtfertigt sei und er jede Verantwortung für die «fortlaufend» (!) sich ergebende Schädigung der Universität nicht übernehme. Die Kuratel erteilte im Juni 1929 Erwin Ruck den Auftrag, einen Entwurf eines Universitätsgesetzes auszuarbeiten. Im folgenden Jahr äusserte sich Ruck als Rektor in seiner Rektoratsrede in grundsätzlicher Weise zur Rechtsstellung der Universität.

Im Februar 1931 konnte die Regenz im Vernehmlassungsverfahren Stellung nehmen. Dann gab es aber auch noch den Erziehungsrat, der sich im November 1931 formell ein erstes Mal mit der Sache befasste. Bis das Geschäft 1934/35 zum Regierungsrat kam, vergingen nochmals mehrere Jahre. Im März ging das Geschäft an den Grossen Rat, es folgte eine Kommissionsberatung, eine erste Lesung am 12. November 1936 und schliesslich eine Zustimmung «mit grosser Mehrheit ohne Gegenmehr» in der abschliessenden Behandlung vom 14. Januar 1937. Nach der ungenutzten Referendumsfrist konnte das neue Universitätsgesetz am 2. März 1937 in Kraft gesetzt werden.

Bewahrung des Charakters der Universität

Die Schlussabstimmung war bloss noch eine Formsache und wurde von den Medien nicht einmal mehr registrierte. Die grossen Auseinandersetzungen hatten bereits 1934/35 stattgefunden. Eine zweite Lesung war nötig, weil die vom Grossen Rat eingesetzte und von Albert Oeri, LDP (Chefredaktor der «Basler Nachrichten») präsidierte Kommission noch zu drei Punkten Stellung beziehen musste: 1. zu einer allenfalls nur auf sechs Jahr begrenzten Wahl (vgl. unten), 2. zur «Verankerung» des wissenschaftlichen Charakters der Theologischen Fakultät und 3. zum Wohnsitzzwang für die Professoren. Zu den früheren Kommissionsberatungen gibt es im Staatsarchiv ein schönes Protokoll, dem man entnehmen kann, dass am 22. Oktober 1935 auch die Frage diskutiert wurde, ob und wie sichergestellt sei, dass der schweizerische Charakter «unserer» Universität gewahrt bleibe. Grossrat Ernst Thalmann (FDP), zugleich Kuratelspräsident und baselstädtischer Ständerat erklärte, der Schutz der Universität sei gewiss nötig, «vielleicht noch mehr als auch schon», das müsse aber nicht über einen Gesetzesparagraphen geschehen. Regierungsrat Fritz Hauser (SP) pflichtete ihm voll bei.

Das theoretische Hauptproblem bestand in der konkreteren Umschreibung der universitären Autonomie. Ruck betont, dass die Universität trotz Unterordnung unter den Staat auf dem «Boden der Selbstverwaltung» stehe. Dies betraf die Vertretung der Universität nach aussen, die Wahl der Universitätsorgane, die Verwaltung des Universitätsgutes, die gesetzlich garantierte Mitwirkung bei Berufungen, die Zulassung von Nachwuchs durch Habilitationen, die Regelung des Lehrplans, Festlegung der Studiengebühren (Kolleggelder) u.a.m. Diskutiert wurde die Frage, ob die Universität das Recht habe, Verordnungen auch ohne Zustimmung der staatlichen Behörden oder gar gegen ihre Zustimmung zu erlassen. Die Lösung bestand darin, dass im Gesetz auf Kompromissbasis schliesslich eine Detailregelung aufgeführt wurde.

Zu grosse Staatsabhängigkeit?

Die vor allem im liberalen, altbaslerischen Milieu zu findenden Befürworter einer grösseren Autonomie schreckten nicht davor zurück, die enge Anbindung der Universität an den Staat in die Nähe der Gleichschaltung zu rücken, wie sie neuerdings im Deutschen Reich betrieben würde. Es setzte sich, wie die Regelung der Berufung der Professoren durch die Regierung zeigte, die staatsnahe Linie durch. Aber es wurde, was die inhaltliche Seite des Universitätsbetriebs betraf, mit der erstmaligen derart expliziten Bekräftigung der Lehr- und Forschungsfreiheit, anderseits aber auch Distanz zum Staat betont - und damit ein Gegenakzent zum totalitären Staats- und Gesellschaftsverständnis nördlich und südlich der Schweiz gesetzt. Die akademische Freiheit sollte zwei Jahre später wiederum ein Thema in den Manifestationen zur Einweihung des Kollegiengebäudes werden. Zu dieser Freiheit gehörte, dass das Universitätsgesetz festhielt, dass die Professoren ohne Rücksicht auf ihre religiöse und politische Überzeugung zu berufen seien.

Inhalt des Universitätsgesetzes

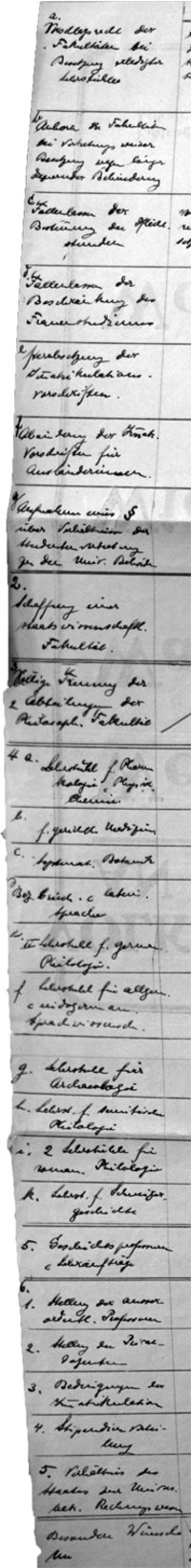

Das Universitätsgesetz gliederte sich in sechs Abschnitte:

Der 1. Abschnitt nannte in Anlehnung an das vorangegangene Gesetz von 1866 die drei Punkte des Universitätszwecks: «die Pflege der Wissenschaft, die Vorbildung für die wissenschaftlichen Berufsarten und die Förderung des geistigen Lebens».

Der 2. Abschnitt bestimmte die Kompetenzen der übergeordneten Organe. Dem Regierungsrat kam die Oberaufsicht zu. Sehr weitreichend waren die Kompetenzen des Erziehungsrats, der alle Beschlüsse des Regierungsrats vorberaten musste, aber auch (nach heutigem Verständnis) inneruniversitäre Beschlüsse wie die Verteilung des Seminarkredits zu fassen. Die Kuratel hatte die «unmittelbare Aufsicht» über die Universität. Der Rat der Ordinarien (Regenz) wurde bezeichnenderweise nicht im Abschnitt «Leitung der Universität aufgeführt, sondern im folgenden der «Universitätslehrer».

Der 3. Abschnitt legte die Dozierendenkategorien fest, er unterschied ordentliche und ausserordentliche Professoren, Privatdozenten und Lektoren sowie Hilfslehrer. Die bisher auf 10 bis 12 Stunden festgelegte Unterrichtsverpflichtung für Professoren wurde auf mindestens acht reduziert. Die im Parlament geforderte Beschränkung der Amtsdauer auf sechs Jahre wurde abgelehnt, weil dies eine Schlechterstellung gegenüber den auf Lebenszeit gewählten Schullehrern bedeutet hätte. Das hinter diesem Vorschlag stehende Motiv war, wie die Berufung auf allfälliges «Landesinteresse» zeigte, eine Handhabe gegen Professoren zu haben, welche mit dem NS-Regime sympathisierten. (vgl. Fall Gerlach).

Der 4. Abschnitt regelte die Fakultätsaufteilung. Diese bekräftigte die auf unterer Stufe bereits vorgenommene Aufteilung der Philosophischen in einer Philosophisch-Historische und eine Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät. Das Bedauern über den «Riss» und den «Verlust der historischen Einheit» war bei den Vertretern der alten Wissenschaften grösser als auf der Seite der neuen Wissenschaften.

Aufhebung der Theologischen Fakultät? Eine vor allem ausserhalb der Universität geführte Kontroverse galt der Frage, ob die Theologische Fakultät weitergeführt werden soll. Der von den Kommunisten eingereichte Antrag auf Aufhebung wurde im Grossen Rat mit 70:44 Stimmen abgelehnt. Die Katholiken waren generell gegen Säkularisierung und unterstützten darum die Beibehaltung der reformierten Fakultät. Die «Freunde der Universität» waren auch in dieser Frage aktiv, sie liessen Ernst Staehlin über «Wesen und Aufgabe der Theologischen Fakultät» referieren und publizierten anschliessend (1934) das Referat in ihrer Schriftenreihe. Einen Diskussionspunkt bildete die Frage, on und wie Stifter von Professuren bei deren Besetzung mitreden dürften. Während die Theologen solchen Geldgebern wenigstens ein Vorschlagsrecht einräumen wollten, blieb der Grosse Rat entschieden ablehnend. Die Verhinderung des Einflusses privater Kreise auf die Geisterrichtung der Professoren durch Spenden sei wichtiger als die dem Staat durch solche Spenden ermöglichte Ersparnis.

Bei den beiden anderen Fakultäten, der juristischen und der medizinischen, gab es keine grundsätzlichen Änderungen. Die Medizinische Fakultät wurde um das zahnärztliche Institut erweitert. Von der seit Beginn des 20. Jahrhunderts bestehenden Idee, die Nationalökonomen in die Juristische Fakultät einzugliedern, wurde abgesehen. Die Zusprache von neuen Lehrstühlen ergab eine gewisse Verschiebung und die folgenden Verteilung.

Theologen 5 Lehrstühle

Juristen 5 Lehrstühle

Mediziner 13 Lehrstühle (plus 9)

Phil. I . 15 Lehrstühle (plus 3)

Phil. II. 13 Lehrstühle (plus 1)

Die Führungsstruktur der Universität wurde dadurch gestärkt, dass dem jährlich wechselnden Rektor nun auch durch das Gesetzt aus der Regenz ein die Verstetigung gewährleistender Regenzausschuss zur Seite gestellt wurde.

Der 5. Abschnitt befasste sich mit den in zwei Kategorien aufgeteilten Studierenden (Immatrikulierte/Hörer/innen) und regelte insbesondere die Zulassungsbestimmungen. Dagegen erhielt die offizielle Studentenschaft keinen geregelten Status durch dieses Gesetz.

Der 6. Abschnitt nannte das reguläre, dem Rektor beigegebene Verwaltungspersonal, das aus vier Positionen bestand: dem Sekretär, dem Quästor, dem Pedellen und dem (schon 1922 eingeführten) Universitätssportlehrer.

Prägender Elan

Der in dieser Gesetzesreform zum Ausdruck kommende Elan ist eindrücklich und vielleicht auch etwas verwunderlich beziehungsweise speziell erklärungsbedürftig. Lebte der Wille für ein neues Universitätsgesetz vom gleichen Willen, der grössere Bauwerke wie das Kunstmuseum und später das Kollegienhaus zustande brachte oder das grosse Sozialwerk des «Arbeitsrappens»? Josef Zwicker (1991) erkennt im Universitätsgesetz in der Tat eine Parallele zum späteren Kollegienhaus. Ist die Reform ein Produkt eines allgemeinen Modernisierungswillens, wie man ihn auch in anderen Bereichen beobachten kann, und/oder Teil eines breiter angelegten Bemühens um Krisenbewältigung? Welche Anteile hatten der Basler Erziehungsdirektor Fritz Hauser und der in verschiedener Hinsicht sehr engagierte Erwin Ruck, Professor für Öffentliches Recht, 1930 Rektor und Promotor des damals sich bildenden Vereins der Freunde der Universität. Und war die europäische Zwischenkriegszeit eine Art von universitären Gründerjahren und die Vorgänge in Basel demnach nur eine Variante eines transnationalen Phänomens? Das von Erwin Ruck in einer Buchreihe auch zu anderen Universitäten im Lindner Verlag damals herausgegebene, stark illustrierte Buch könnte darauf hindeuten.